Apple Music Classical为什么能在众多音乐App中独树一帜?

2023年的今天,人们似乎已经很难爱上古典音乐。这甚至已经无关乎欣赏门槛,是当下的古典音乐越来越难以寻觅了。搜索乔治·格什温,除了他自己的表演之后,网页上往往还会列出一大堆由其他艺术家演奏的格什温作品。之所以会这样,是因为古典音乐的元数据相对复杂,不仅涉及艺术家、流派、曲目名称或专辑名称等典型内容,同时还会细分为独奏家、作曲家、指挥家,以及管弦乐队及合唱团演奏的作品。Apple Music Classical以苹果2021年收购的Primephonic为基础,成功解决了这个元数据难题。与之对应的,市面上的很多其他音乐App在内容上就远没有这么丰富。

直到亲自下载了Apple Music Classical,我才意识到自己手机上播放过的古典音乐是那么稀少。我也曾经酷爱古典乐、收集唱片、观看不同演出并惊叹于每位指挥家和音乐家在乐曲中的微妙变化。在流媒体成为主流音乐播放媒介之前,我曾整理过一份完整的最喜爱的作曲家播放列表,每个音乐文件的元数据都经过精心填写。MP3文件提供大量元数据存放位,能帮助听者了解是哪位钢琴家在弹奏谢尔盖·拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲。

但随着流媒体的全面兴起,这种细微差别消失了。流媒体的聆听体验只要达到一定水平,就足以覆盖大部分听众;但要想像我这样细致整理作品清单,不仅需要大量资源、而且显得没什么必要。

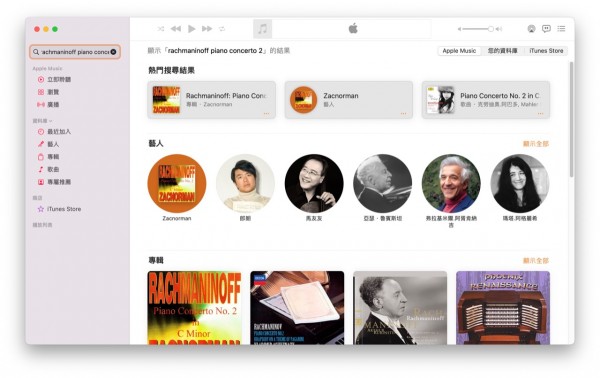

使用原本的Apple Music能找到的推荐内容少得可怜。

即使到现在,在原本的Apple Music中搜索同一首协奏曲时,它也只会提供两个推荐,之后就是管风琴和四弦琴的翻录版。但在Apple Music Classical当中,我可以花几个小时慢慢聆听第二钢琴协奏曲的几十个表演版本。有些人用葬礼挽歌的忧郁风格演奏,也有人以惊人的速度模仿李斯特的演奏风格,我可以轻松在各个版本间往来切换。其中甚至还有一段对这首协奏曲的描述,解释了其历史背景和这首曲子的难度。

Apple Music Classical似乎是对自己承载的音乐作品抱有一份真诚的爱,我觉得很多重量级作品都得到了与拉赫玛尼诺夫作品相同的待遇,提供几十个演绎版本和简短介绍。此外,还有更多方式可以找到相应音乐。如果我早上想听拉尔夫·沃恩·威廉斯,可以按艺术家搜索,也可以按乐器、管弦乐队、合奏团、指挥或独奏家,甚至是合唱团进行搜索。

其中按合唱团搜索给我留下了特别深刻的印象,效果远超其他音乐App,至少更容易找到。我曾经花了好几年时间查找大学里听过的《虔诚敬拜》的特定某个改编版本,最终还是在Apple Music Classical中才找到(来自Bairstow: Great Cathedral Anthems Vol. 1)。这种找到自己喜爱多年的特定合唱团作品的感觉,真的非常奇妙。

在众多作品中,你可以得到关于作品本身的细节,按受欢迎程度、名称、发行日期或持续时间进行排序,还可以得到相关的作品。

我们可以在很多作品中找到相关信息,浏览大量演绎版本,并按受欢迎度、名称、发布日期或时长等进行排序。软件还会推荐其他相关作品,我就发现了不少之前从没听过、但确实有所关联的推荐。

Apple Music Classical当然称不上完美。令人惊讶的是,《伊戈尔王子》中波洛夫茨舞曲的《鞑靼少女之舞》竟然未被收录在亚历山大·鲍罗丁的流行作品当中,但却作为1953年音乐剧《天命》中著名歌曲《天堂中的陌生人》的原曲……好吧,可能是我要求太多了。

总之,我爱上了Apple Music Classical,而且很想知道其他音乐App为什么就做不到这样。虽然古典音乐确实更需要大量元数据,但我觉得别的音乐也不差哪吧。人们喜欢听特定制作人的作品,所以在搜索史蒂芬·桑德海姆时,当然想看到他创作的所有音乐剧。

我能理解Apple Music为什么无法在搜索和浏览方面提供同样多的细节,毕竟这里涵盖更多音乐类型,听众的期望也不像古典乐那么统一,必须在各个方面都做得足够好。而Apple Music Classical只要做好一个方面,就已经算得上成功了。但也有朋友在期待能不能出一款Apple Music的Jazz版,相信市场还会提出更多需求。总之,如今的音乐流媒体App正试图通过差异化来赚取收入,苹果宣传的是空间音频,Spotify主打音频播客,YouTube Music则把视频片段跟原曲联系起来。只有Apple Music Classical不忘初心,关注听众的喜好,始终在意这帮能把乐曲听上整整一下午的家伙需要什么。

来源:The Verge

好文章,需要你的鼓励

人工智能引领第四次工业革命的历史性变革

人工智能代表着第四次工业革命的到来,它不仅是机械化工具,更是全球范围内增强、合作和颠覆的催化剂。AI已深度融入日常生活,在医疗、国防、金融和公共治理等领域发挥变革作用。与以往技术不同,AI能够增强人类决策能力,提升效率和创新。然而,算法偏见、网络安全威胁和隐私问题等风险不容忽视。未来AI发展需要政府、企业和学术界协调合作,建立伦理、法律框架,确保AI成为推动人类进步的积极力量。

Hugging Face团队推出SmolLM2:小而精的语言模型如何在大模型时代找到自己的位置

Hugging Face团队发布SmolLM2语言模型研究报告,详细阐述了17亿参数小型模型的创新训练方法。该研究通过多阶段精细化训练策略和三个全新数据集(FineMath、Stack-Edu、SmolTalk)的创建,证明了小模型在数据质量优化下可达到优异性能。模型在多项基准测试中超越同规模竞品,为人工智能技术的普及化和可持续发展提供了新的技术路径。

AI数据中心:一个热门却难以定义的术语

随着现代AI技术对数据中心基础设施提出新要求,"AI数据中心"一词使用日益频繁。然而,这一术语的定义仍不清晰,AI数据中心与传统数据中心的区别并不明显。AI数据中心通常具备更大容量、GPU加速硬件、优化网络设备、高效冷却系统等特征,但这些特性并非AI独有。与其投资专门的AI设施,企业或许应考虑改造现有数据中心来支持AI工作负载。

ByteDance打造AI人物动画新里程碑:OmniHuman让静态照片秒变生动视频

ByteDance研究团队发布OmniHuman-1,这是一个革命性的AI人物动画生成系统。该技术只需一张照片和音频就能生成逼真的说话视频,支持真人、动漫角色等多种图像类型。核心创新在于"全方位条件训练"策略,通过同时使用文字、音频、动作三种条件,将可用训练数据从10%提升到100%,显著改善了生成质量和多样性,为AI视频制作技术带来重大突破。

PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来

AI数据中心:一个热门却难以定义的术语

Thoma Bravo以20亿美元收购联络中心软件提供商Verint

为什么AI总画不出你想要的画?NextStep-1让AI生图实现“所思即所得”

美联储关注AI对就业市场影响,权衡通胀与失业风险

身份安全成为新边界,企业如何为智能体时代做好准备

中亚欧亚地区史上最大创业大赛选出四家优胜者晋级TechCrunch创业战场

Yottar助力电网容量映射,解决数据中心和充电站选址难题

历久弥新的设计利器:Creo12在更短时间内交付最佳设计

从碳捕集到AI Agents:西云数据赋能油气行业数智跃迁

钉钉十年,无招终于等来了AI这把“锤子”

五位AI领袖如何让人工智能普及大众