华米科技新芯片即将发布,有望为可穿戴领域带来变革

今天,华米科技创始人、董事长兼 CEO黄汪在微博上发布了一篇标题为《登上黄山,超越一号》的长文,阐述了华米在芯片道路上的决心,并预告了新一代可穿戴芯片将于 6 月 15 日,在华米科技 AI 创新大会上正式面世。

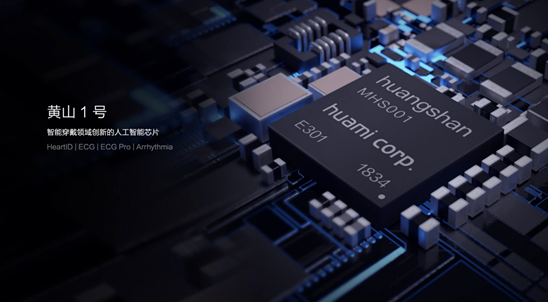

如果没有常年关注这个行业,你也许都不知道,一向低调的华米科技在芯片领域已经走过了摸爬滚打的阶段,走在了整个智能穿戴设备领域的前沿。2018 年,华米第一代可穿戴设备芯片——黄山 1 号的呱呱坠地,填补了可穿戴领域 AI 芯片的空缺,让终端也具备 AI 计算能力。黄山 1 号也是世界智能穿戴领域的第一颗芯片,对于国产芯片、AIoT 产业而言,这颗芯片无疑有着里程碑的意义。

黄汪说:「华米从创立之初,就下定决心走出一条自己的道路」,当时可穿戴领域的芯片完全空白,华米需要经历的是从 0 到 1 的最困难阶段,而当黄山 1 号问世,则标志着可穿戴行业将迎来全新的蜕变。

黄山 1 号不仅仅是一个安装在智能手表上的芯片,它在两个方面实现了重大突破。一方面,它基于 RISC-V 指令集架构,与 ARM、X86 架构不同,RISC-V 具有性能高、功耗低、体积小、易于定制和扩展等特点,而且开源、免费,非常适合微小嵌入式系统,是最适合 IoT 时代的处理器架构。

另一方面,就是黄汪在当年发布会上提到的「AI 前移」,即 AI 计算能力从云端前移到终端,数据在本地运行、计算不但可以避免云端计算所带来的通讯时延,也能大幅度降低设备功耗,这相当于在可穿戴设备上配置了一个人工智能。与之所配套的,是华米自研的 AI 引擎,Heart ID、ECG Engine、ECG Engine Pro、Arrhythmias,分别对心率、心电、心律失常等进行实时监测与分析,甚至未来无需心电图也可进行监测心脏问题——这正是黄山 1 号最核心的价值所在。

而对于消费者来说,黄山 1 号或许只是一个模糊的概念,但更低的功耗意味着更长的电池续航,终端侧的 AI 计算能力意味着更快的响应速度和更精准的数据监测,尤其在 5G 万物互联的今天,在逐步迈向运动、医疗健康的华米可穿戴设备上,这些特性显得尤为重要。

「我们可不想给你的华米设备配一个充电宝。」 这听起来像是一句玩笑话,但却深刻阐明了现在可穿戴设备和移动设备最大痛点——续航。从黄汪微博长文透露的信息来看,6 月 15 日即将发布的新一代可穿戴设备芯片(黄山 2 号),将会在功耗上取得更大的突破。同时,由于可穿戴设别与医疗健康息息相关,那么本地 AI 数据计算性能的提升也成为另一大提升点,正如黄汪所言:「因为计算性能影响着疾病识别速度,疾病识别速度每提升 1%,就可能多挽救一条鲜活的生命」。

6 月 15 日的华米科技 AI 创新大会,无论是关注国产芯片、可穿戴设备,还是重视医疗健康,这场发布会或许会带来令人耳目一新的东西。

来源:业界供稿

好文章,需要你的鼓励

微软Configuration Manager将改为年度发布节奏

微软正式确认配置管理器将转为年度发布模式,并将Intune作为主要创新重点。该变化将于2026年秋季生效,在此之前还有几个版本发布。微软表示此举是为了与Windows客户端安全和稳定性节奏保持一致,优先确保安全可靠的用户体验。配置管理器将专注于安全性、稳定性和长期支持,而所有新功能创新都将在云端的Intune中进行。

多智能体工具集成策略优化:MiroMind重新定义AI协作新范式

MiroMind AI发布MATPO多智能体训练技术,通过让单个AI模型同时扮演策划者和执行者角色实现协作。该方法在三个测试基准中平均性能提升18.38%,有效解决了传统单智能体系统记忆容量限制和信息干扰问题,为AI协作开辟新路径。

aiOla发布Drax模型,在噪音环境中实现可靠的AI语音识别

人工智能初创公司aiOla推出基于流匹配训练技术的语音AI模型Drax,挑战OpenAI和阿里巴巴等巨头。该模型重新定义语音算法训练方式,能在嘈杂环境中准确识别语音,兼顾速度与准确性。相比OpenAI的Whisper和阿里巴巴Qwen2,Drax采用并行流处理技术,速度提升32倍,词错误率仅7.4%。该模型已在GitHub开源,提供三种规模版本。

Google DeepMind发布“Vibe Checker“:让AI编程更懂人心的智能代码评估系统

Google DeepMind发布"Vibe Checker"智能代码评估系统,首次系统性地解决了AI编程中"功能正确但感觉不对"的问题。通过对31个主流AI模型的测试发现,人类程序员的代码偏好需要功能正确性与代码规范的巧妙平衡,该研究为AI编程助手的优化指明了新方向。

CIO策略观察——软件测试:从传统困局到 AI 无人测试转型

体验现在,想象未来:SAP描绘技术与商业蓝图,引领商业AI革新

微软Configuration Manager将改为年度发布节奏

aiOla发布Drax模型,在噪音环境中实现可靠的AI语音识别

Lemony开源动态路由工具可削减85%AI成本

Vast Data与CoreWeave深化合作,强化AI数据服务基础设施

爱沙尼亚Leil获150万欧元种子轮融资,助力SMR硬盘海量数据集存储技术发展

戴尔PowerFlex与Regatta数据库组合突破传统数据库局限性

Google推出Ironwood TPU和Axion实例满足AI推理需求激增

谷歌Ironwood TPU对英伟达构成超预期威胁

Laude研究所宣布首批"弹弓"AI资助计划获奖名单

生成式AI是否增强左脑削弱右脑真相探究

华米科技Amazfit新品发布会:新LOGO、新名字、新产品、新起点

华米科技:云上稳定性提升0.25%,让不可用时间再少一点

亚马逊云科技快马加鞭,“三驾马车”的中国战略

华米科技Amazfit GTR 2、GTS 2智能手表亮相:坚守专业主义X长期主义 用科技连接健康

华米科技 Amazfit GTR 2 智能手表:牛皮+不锈钢,高端设计,质感满分

华米科技Amazfit新品智能手表支持 “小爱同学”,语音控制更智能

还在为打鼾烦恼?华米科技9月22日新品搭载血氧功能关注睡眠问题

华米新品发布会倒计时海报展示重磅亮点,Amazfit GTR 2、GTS2确认搭载血氧检测

华米科技Amazfit GTR 2 & GTS 2已上架,外观功能全面升级

华米科技Amazfit GTS 2外观首次曝光,表冠设计成亮点