不止于“快” “N-0.5代”锐龙7 8700G开启商用办公更优解 原创

“天下武功,唯快不破!”

在“打工人”世界里,从不缺少“火云邪神”的信徒。日常办公中,电脑不快,简直就是“工伤”。

你是不是也和笔者一样,每天都在考验着电脑的极限。视频会议开着,几十个聊天窗口闪着,后台还挂着下载,电脑稍微一卡,感觉一天的效率都得交待出去了。

坦白讲,对于现代企业的办公场景而言,PC早就不是简单工具的范畴,而是降本增效、灵活应变的效率优化载体。需要它同时扮演多个角色——既是多任务处理器,又是图形工作站,还是精打细算的“性能成本管家”。

所以,在这种需求下,一台办公PC的“灵魂”就在于一个字:快!

但是,这个“快”的内涵已远超往昔。其不仅是处理器核心的极限频率,更是复杂任务并行下的敏捷响应、工作流的流畅无阻,以及在AI时代浪潮中,拥抱变革、面向未来的前瞻能力。

然而,现实往往是“骨感”的,被多任务处理压得喘不过气的系统、加载大型文件时令人抓狂的进度条、以及在创意挥洒时频频出现的卡顿……这些痛点,无一不在侵蚀着效率。

无论是争分夺秒的商界精英,还是灵感涌动的创意工作者,一台能够瞬间响应、流畅运行的电脑,都是无可替代的核心生产力工具。(衔接电脑的快)AMD锐龙8000G系列处理器,正是为了满足这一严苛需求而设计。

AMD锐龙8000G系列处理器并非一次循规蹈矩的常规升级,其以一种“N-0.5代”对桌面PC市场发起了一场“猛攻”。所谓“N-0.5代”,意指其在CPU架构上与当前旗舰(N代)保持同步,但在核显性能和AI能力等关键领域,已经展现出接近下一代(N+1代)产品才具备的前瞻性。

AMD 锐龙7 8700G处理器

其中,8000G系列旗舰级的锐龙7 8700G(AMD Ryzen 7 8700G,简称锐龙7 8700G)采用4nm制程工艺,将性能强劲的“Zen 4”架构CPU核心,与图形能力出众的Radeon 700M系列GPU集成于一体。这一APU(加速处理单元)设计,旨在为PC提供一颗高效、全能的“心脏”。

更值得关注的是,AMD锐龙8000G系列处理器还开创性地引入了桌面端首个专用AI引擎——AMD Ryzen™ AI。通过NPU、CPU与GPU的协同工作,实现了39 TFLOPS的总算力。这不仅意味着强大的性能,也带来了卓越的价值。

“口说无凭,数据为证。”纸上谈兵的辞藻都不如测试数据来的直接。

本次评测我们选用了搭载AMD 锐龙7 8700G处理器并集成Radeon 780M显卡的联想启天M550商用主机,同时配备了32GB内存。为了进行对比,我们还准备了一台搭载英特尔酷睿i7-14700处理器的商用主机。

联想启天M550

接下来,我们将这两款重量级产品置于聚光灯下,进行一场全面而严苛的性能对决。

一方是Intel酷睿i7-14700,它配备的是8P+12E的20核心28线程的规格,混合架构的代表,不过大小核的搭配比较容易出现核心调度上的问题。另一方则是AMD锐龙7 8700G,它带来了截然不同的设计哲学:“Zen 4”全大核CPU、桌面端的高性能RDNA 3核显,以及桌面处理器中专用的AI“引擎”NPU。

谁能更胜一筹,为新时代的商业用户提供最优解。让我们用几场“对决”中详实的数据,层层剖析,揭晓最终的答案。

“Less is More”架构哲学——跨越日常办公与生产力的效率“鸿沟”

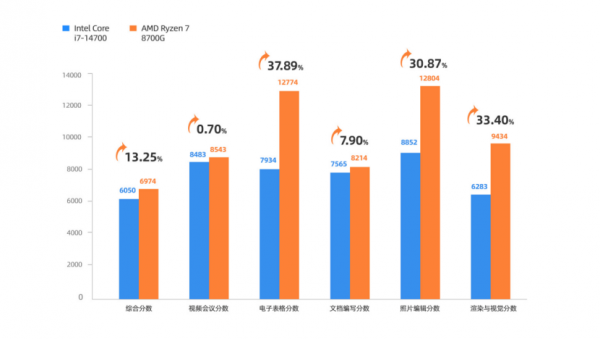

日常办公是所有用户接触最频繁的领域,也是最考验处理器综合调度与响应能力的试金石。在PCMark 10的综合基准测试中锐龙7 8700G的总分达到了6974分,领先酷睿i7-14700的6050分。总体性能优势达到13.25% 。然而,总分之下的细节,更能揭示二者在设计理念上的根本差异。

基础办公体验方面,在“视频会议”这类每天都要面对的任务中,尽管锐龙7 8700G得分为8543,酷睿i7-14700为8483,两者表现旗鼓相当,但在文档编写类目中,锐龙7 8700G的8214分领先于酷睿i7-14700的7565分,优势扩大到7.90%。这意味着在处理复杂文档、加载大量图文内容时,用户能感受到更快的响应速度。

面对数据密集型任务时,极其考验数据处理能力。在电子表格测试类目中,锐龙7 8700G的分数高达12774,而酷睿i7-14700仅为7934,以37.89%的巨大领先优势,这意味着处理复杂宏命令、加载海量数据时,能从分钟级的等待缩短至秒级,无疑是办公中生产力的质变。

在考验图片处理能力的测试中,锐龙7 8700G再次大幅领先,以12804分超越酷睿i7-14700的8852分,领先优势达30.87%。这得益于其集成CPU与GPU的强大协同能力,处理高像素照片、应用滤镜和复杂编辑时优势明显。

在渲染和视频可视化的场景下,锐龙7 8700G得分9434,i7-14700的6283分,同样也达到了33.40%的领先优势,再次证明其在内容创作领域的强悍实力。

PCMark10测试

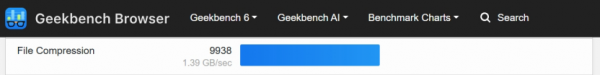

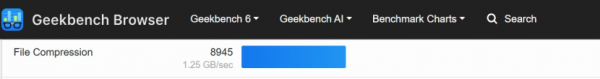

整体文件处理效率方面,通过GeekBench 6的文件压缩测试进一步验证。锐龙7 8700G的压缩速率为1.39 GB/s,相比i7-14700的1.25 GB/s,优势达10.07% 。也再次证明,在涉及运算和数据处理的任务中,锐龙7 8700G的效率更高。

GeekBench6测试(AMD Ryzen 7 8700G)

GeekBench6测试(Intel Core i7-14700)

为何20 核(8 个性能核12 个能效核)的酷睿i7-14700相比只有8核的锐龙7 8700G,在核心数量占优的情况下,总体跑分反而落后?

这缘于酷睿i7-14700大小核(P-core & E-core)设计的初衷是为了平衡性能与功耗。但在商用办公负载中,操作系统和硬件线程调度器需要不断判断任务应该分配给性能核还是能效核。

这种额外的调度开销会导致任务响应延迟。尤其在打开应用、切换窗口这类需要“瞬间爆发力”的场景中,调度延迟会严重影响用户体验,这则是其“应用程序性能”得分低于 锐龙7 8700G的原因。

相比之下,锐龙7 8700G的 8个“Zen 4”全大核设计逻辑简单而高效。任何任务进来,都由高性能核心直接处理,无需复杂的判断和切换。这种“大力出奇迹”的理念,果断消除了调度瓶颈,确保了每个操作都能获得最快、最直接的响应,是更符合直觉、也更可靠的高性能解决方案。

核显“统治”——RDNA 3与UHD 770的“代差”

从流畅的UI渲染到清晰的视频会议,再到日渐普及的内容创作,图形性能已成为现代办公效率和体验的核心

在3DMARK03软件的跑分数据中,搭载Radeon 780M核显的锐龙 8700G跑出了106,153分的恐怖成绩,而酷睿i7-14700的核显仅为37,212分,领先幅度高达64.94%,意味着在不使用独立显卡的情况下,8700G能提供远超酷睿 i7-14700和图形效果。

3DMARK03测试(锐龙AMD 8700G)

3DMARK03测试(酷睿i7-14700)

究其原因在于,酷睿i7-14700集成的UHD 770核显,其底层架构源于多年前的Xe-LP,执行单元(EU)数量有限(仅32个),在设计之初的定位就是“点亮屏幕”,无法承担稍重的图形负载。

而AMD则将APU视为战略核心。锐龙7 8700G集成的Radeon 780M,是将其最新的且用于独立显卡的 RDNA 3架构完整下放。这意味着它拥有更先进的计算单元、更高的频率、以及对最新图形API(如DX12 Ultimate)的完整支持。

在UL Procyon视频编辑这类需要CPU和GPU频繁交换数据的办公场景中,AMD APU的统一内存架构优势被无限放大。CPU和GPU共享高速DDR5内存,数据交换几乎没有延迟。而传统设计中,数据需要在CPU和GPU之间来回拷贝,效率低下。

诚然,锐龙7 8700G的核显性能并非简单的“量变”,而是基于架构代差和设计理念领先的“质变”。它让商用主机在不增加成本的前提下,拥有了胜任创意工作的能力,这是其“对手”无法企及的。

AIPC“狂飙”——NPU让AI办公快人一步

随着AI PC元年的到来,利用AI辅助办公已成为新常态。这使得承载本地大模型运行的AI PC的AI处理能力,正成为衡量商用PC价值的关键标尺。

面对这场全新的性能竞赛,我们对AMD锐龙7 8700G与酷睿i7-14700进行了直接对比,而测试数据揭示了两者在AI性能上的显著差异:

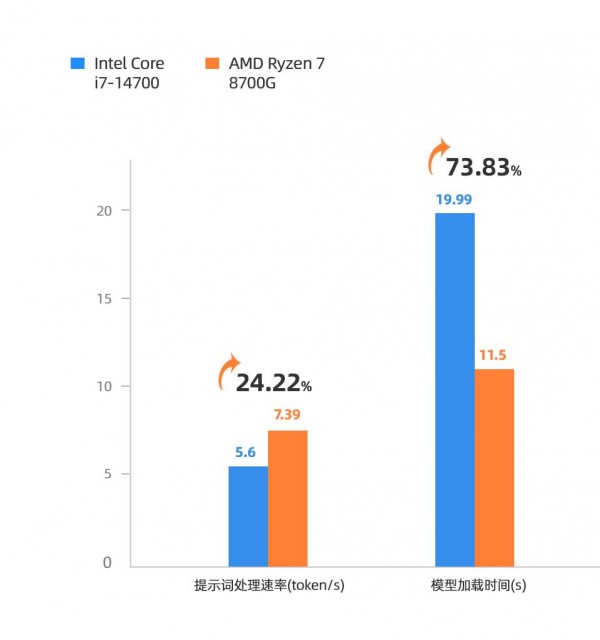

“模型加载时间”作为启动AI应用的“读条”速度,是用户体验的第一道关卡。我们通过在本地部署了AIPC主流的320亿参数的Deepseek大模型进行单一任务的测试时,锐龙7 8700G仅用时11.5秒便完成了模型加载,而酷睿i7-14700则需要19.99秒,前者的加载速度快了整整42.5%。这意味着,无论用户在利用AI工作,几乎无需等待,即刻进入工作状态。

在衡量处理用户输入指令速度的“prompt处理速率”上,锐龙7 8700G同样以7.39 token/s的速度,大幅领先酷睿i7-14700的5.6 token/s,优势达到32%,代表着前者能更快地理解用户的问题并开启思维链。

(本地部署DeepSeek 32b单一任务测试)

注:时间项测试,数值越低代表性能越好

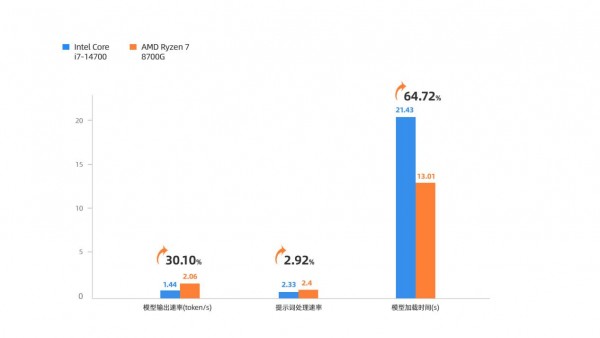

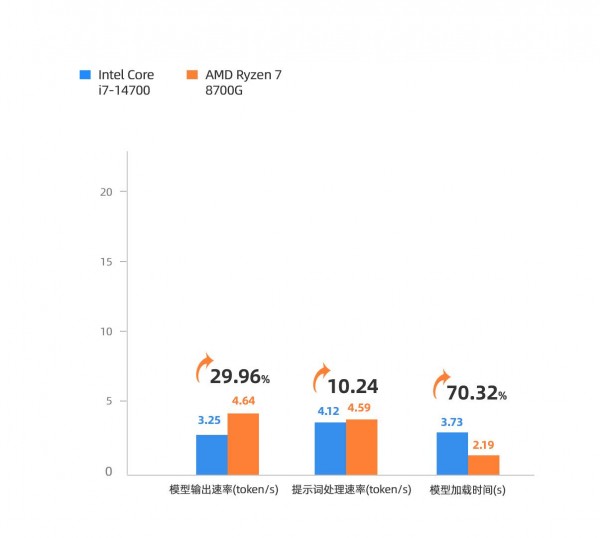

现代办公的核心是多任务并行,当我们将挑战升级至同时运行4个320亿参数Deepseek的并发场景时,锐龙7 8700G真正的实力得以彰显。在并发环境中,锐龙7 8700G在加载时间上依然保持着13.01秒的巨大优势,相比i7-14700的21.43秒快了近40%。“prompt处理速率”上,锐龙7 8700G相比酷睿i7-14700也有着2.92%的领先。

事实上,在多任务场景下,这种快速的启动能力显得尤为重要。而在最关键的并发生成环节,锐龙7 8700G展现了其Ryzen AI NPU强大的协同能力,以2.06 token/s的模型输出速率,超越了酷睿i7-14700的1.44 token/s,领先幅度高达43%。

(本地部署DeepSeek 32b—4并发测试)

注:时间项测试,数值越低代表性能越好

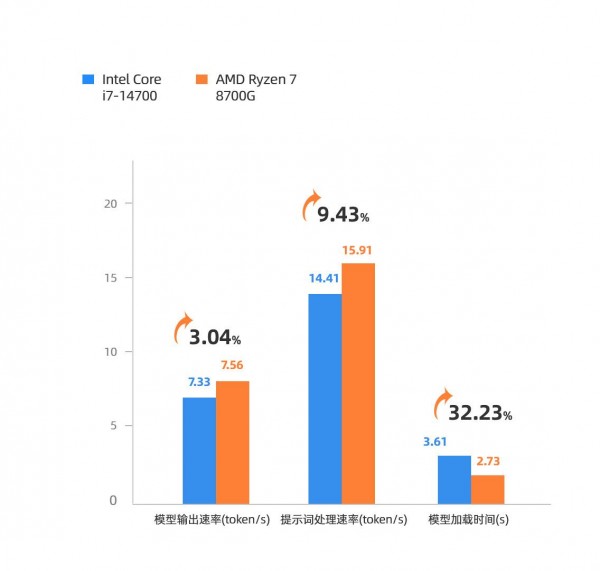

这种优势在更贴近日常办公的140亿轻量模型(deepseek)上同样突出。当切换到更贴近日常办公应用的140亿参数的轻量模型后,锐龙7 8700G在单一任务测试中,锐龙7 8700G加载模型仅需2.73秒,比酷睿i7-14700的3.61秒快了24%。此外,其锐龙7 8700G在提示词处理速率方面,也跑出了15.91 token/s的高速,领先对手约10.4%。同时,模型输出速率也以7.56 token/s小幅领先于i7-14700的7.33token/s。

(本地部署DeepSeek-14b单一任务测试)

注:时间项测试,数值越低代表性能越好

(本地部署DeepSeek14b-4并发测试)

注:时间项测试,数值越低代表性能越好

最终结论显而易见,可以说,锐龙7 8700G在运行本地AI应用上,实现了从启动、响应到输出的全面领先。

之所以锐龙7 8700G能实现如此显著的AI性能优势,关键在于其集成了专门用于AI加速的独立硬件单元——Ryzen AI NPU。NPU能够高效处理AI负载,极大地提升本地AI模型的运行效率。反观酷睿i7-14700,由于属于上一代架构,并未集成NPU,其AI任务主要依赖CPU核心和核显进行处理,导致在AI加速方面处于劣势。

这使得AMD 8700G在本地AI PC的元年,凭借其NPU的加持,提供了更符合未来AI应用需求的硬件支持。

写在最后:不止于“快”,更是商用办公的更优解

经过日常办公、图形创作与AI应用三大核心“战役”的严苛对决。AMD锐龙7 8700G凭借其“Zen 4”全大核架构的直接高效、RDNA 3核显的“降维打击”以及Ryzen AI引擎的前瞻性布局,在各个维度都展现了对酷睿i7-14700的明确优势。

对于追求降本增效、渴望摆脱“多重任务地狱”并积极拥抱AI浪潮的现代企业而言,选择已然清晰。AMD锐龙7 8700G不仅解决了当下办公效率的痛点,更以一颗APU的高度集成为企业节省了独显的采购与运维成本,同时提供了通往未来AI办公的“门票”。

如今,商用PC关于“快”的旧叙事,正在因AMD锐龙7 8700G“赋予全新的解法”。

好文章,需要你的鼓励

Anthropic发布Opus 4.5版本,集成Chrome和Excel新功能

Anthropic周一发布了旗舰模型Opus 4.5,这是4.5系列的最后一个模型。新版本在编程、工具使用和问题解决等基准测试中表现出色,是首个在SWE-Bench验证测试中得分超过80%的模型。同时推出Claude for Chrome和Claude for Excel产品,分别面向不同用户群体。Opus 4.5还改进了长文本处理的内存管理,支持付费用户的"无限聊天"功能,并针对智能体应用场景进行了优化,将与OpenAI的GPT 5.1和谷歌的Gemini 3展开竞争。

南洋理工大学团队推出Uni-MMMU:让AI模型学会“边看边想边画“的全能基准测试

南洋理工大学团队开发了Uni-MMMU基准测试,专门评估AI模型的理解与生成协同能力。该基准包含八个精心设计的任务,要求AI像人类一样"边看边想边画"来解决复杂问题。研究发现当前AI模型在这种协同任务上表现不平衡,生成能力是主要瓶颈,但协同工作确实能提升问题解决效果,为开发更智能的AI助手指明了方向。

Kneron发布新一代AI芯片,让大语言模型脱离云端运行于本地设备

总部位于圣地亚哥的AI公司耐能发布新一代KL1140芯片,这是首款能在边缘端运行完整变换器网络的神经处理单元。该芯片可将大语言模型从云数据中心转移到便携式本地设备中,四颗芯片组合可实现类似GPU的性能,支持1200亿参数模型运行,功耗降低三分之一至一半,硬件成本减少十倍。

360 AI Research团队重磅发布:让机器真正“看懂“中英文图片的FG-CLIP 2模型

360 AI Research团队发布的FG-CLIP 2是一个突破性的双语精细视觉语言对齐模型,能够同时处理中英文并进行精细的图像理解。该模型通过两阶段训练策略和多目标联合优化,在29个数据集的8类任务中均达到最先进性能,特别创新了文本内模态对比损失机制。团队还构建了首个中文多模态评测基准,填补了该领域空白,为智能商务、安防监控、医疗影像等应用开辟新可能。

Kneron发布新一代AI芯片,让大语言模型脱离云端运行于本地设备

CXL 4.0带宽翻倍并扩展内存池化至多机架配置

专家建议:云迁移前先验证应用架构和必要性

云端与边缘:AI驱动工程师重新考虑延迟问题

Telstra发布澳大利亚首个Camara API平台

IBM与思科联手推进量子网络合作,构建分布式量子计算网络

英国政府投资1.3亿美元推动AI芯片产业发展

Wasabi推出Fire高性能存储服务挑战云巨头

Momentic获得1500万美元融资,成为AI时代软件质量"真相之源"

Vionbotics全球首发具身智能立面清洁机器人 引领商用清洁智能化革命

信任、技术、人为因素:网络韧性的基石

人类主导权应引导AI发展而非存在性恐惧