一只小型机器人能跳 10 层楼高,它是怎么做到的?

普通人一跃不过两、三英尺,即使是动物王国中那些跳跃健将也很难把成绩提高一个数量级。

但机器人可能!先前垂直跳高纪录的保持者仅勉强跳过1层楼的高度,但如今这道标线已经变成了10层楼高。成绩来自一部重量不及网球的机器人,它跳出了102英尺(31米)高,相当于从自由女神像的脚部直接蹦到眼部位置。

这项技术可能在行星探索领域发挥重大作用。由于月球的引力强度仅为地球的六分之一,这种小型跳跃机器人能够垂直跳跃超410英尺、横向跳跃超1600英尺,由此轻松前往人类因大气稀薄/地形不稳而难以前往的样本/数据收集位置。而且这方面的探索已经起步,机器人的开发者Veritasium正在研究如何让设备自我调整以准备下一轮起跳。

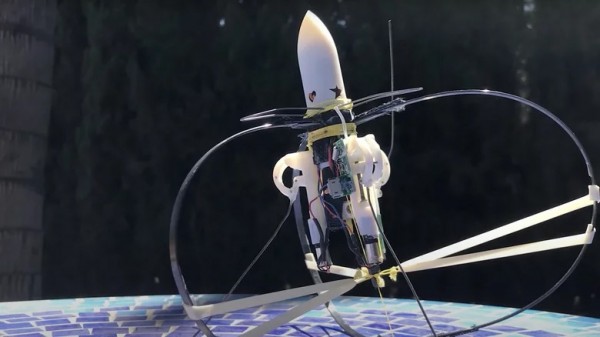

这么小的机器人是怎么蹦起30多米的?视频显示,为了严格符合“跳跃”的定义,这些机器人不能像火箭那样消耗燃料、也不能像箭那样进行额外的能量转换。总之,这台机器人只能靠自身设计和结构跃起。这台机器人由四个碳纤维拱结构实现推进,这些拱结构通过松紧带系在中央的支撑轴上。

机器人顶部的瓶鼻状隔槽内装有一部电机,通过绳子连接至支撑轴。当电机启动,它会卷起绳子、缩短支撑轴长度并拉动碳纤维拱收缩。这种形态收缩就如同弹簧,当电机松开绳子后,碳纤拱的回弹就将机器人向上推起。而夸张的弹跳高度要归功于其轻的结构,最终达成的创纪录成绩不禁让人们对它在太空中的表现充满期待。

好文章,需要你的鼓励

北大学者带你拖拽3D物体,像玩拼图一样让虚拟世界动起来

北京大学团队开发的DragMesh系统通过简单拖拽操作实现3D物体的物理真实交互。该系统采用分工合作架构,结合语义理解、几何预测和动画生成三个模块,在保证运动精度的同时将计算开销降至现有方法的五分之一。系统支持实时交互,无需重新训练即可处理新物体,为虚拟现实和游戏开发提供了高效解决方案。

据说算力高达1000 TOPS,华硕Ascent GX10深度评测——模型推理

AI硬件的竞争才刚刚开始,华硕Ascent GX10这样将专业级算力带入桌面级设备的尝试,或许正在改写个人AI开发的游戏规则。

达尔豪斯大学团队重磅研究:为什么AI社会模拟需要从“沙盒游戏“升级为“开放世界“?

达尔豪斯大学研究团队系统性批判了当前AI多智能体模拟的静态框架局限,提出以"动态场景演化、智能体-环境共同演化、生成式智能体架构"为核心的开放式模拟范式。该研究突破传统任务导向模式,强调AI智能体应具备自主探索、社会学习和环境重塑能力,为政策制定、教育创新和社会治理提供前所未有的模拟工具。

据说算力高达1000 TOPS,华硕Ascent GX10深度评测——模型推理

上交联手阿里团队打造"AI记忆管家"ReMe,像人类一样从经验中学习

意大利航空携手ESA部署卫星通信技术提升飞行效率

苹果TV急需PoE支持以释放企业应用潜力

Google Translate为所有耳机带来实时语音翻译功能

生成式AI在心理健康咨询中的时间规律与人类使用习惯分析

回顾我们的2025年AI预测:准确性如何?

ServiceNow斥资10亿美元收购Veza 加速智能体权限管理

除英伟达和台积电外,其他AI公司都需要靠量补利

2025年数据中心芯片领域最热门发展趋势

自动化技术领导者揭示企业对AI认知的关键误区

五分之三企业对Wi-Fi投资信心增强