Withings 的新设备可以让你在厕所小便时顺便做个体检

很多朋友可能听说过Withings的时尚智能手表产品,他们每年也会在CES上雄心勃勃地展示更多健康产品。上一年,他们拿出的是一款智能秤,可以记录心电图和分段身体成分读数;这次则是U-Scan,一款贴在马桶里的家用“尿液实验室”。

是的,他们想让你对着产品撒尿。

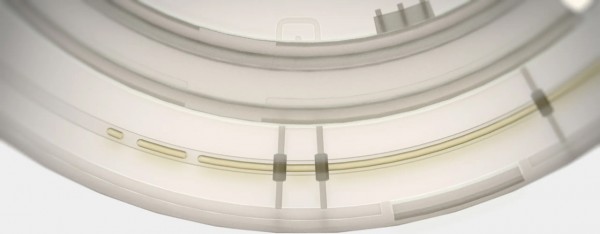

U-Scan由两部分组成:检查器部分,和可更换的检测剂盒。检查器就是我们要对着撒尿的部分,检测剂盒就在后面。这款产品拥有热传感器,所以能区分小便和马桶水;它还有一个低功耗雷达,可以识别尿流的移动和距离来检测是不是它的用户在小便。换句话说,U-Scan只认一个主人。至于如何实际使用,Withings公司CEO Mathieu Letombe表示,正常小便即可——只是要把尿液淋在设备上,而不能直接尿在水里。用户无需任何激活操作,而且检测剂盒足够完成每天一次测试。在检查器检测到尿液后,它就会使用微流体电路采集少量样本,余下的则被弃用。而在冲水时,一切都将消失无踪。

听起来并不复杂,但Withings对这项小便检测技术相当重视。公司投入四年时间拿下13项专利,为的就是让用户能不碰尿液就完成检测。但可以想见,时间到了还是得充电或者更换检测剂盒(是用USB-C接口充的)。根据产品说明书,它还附带一副手套外加清洁剂。

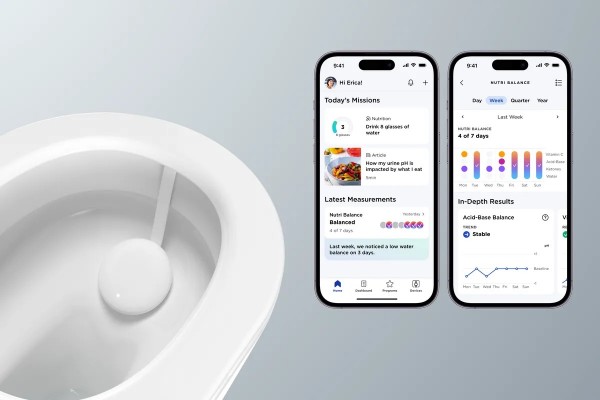

Withings强调,这款产品主要关注两大用例:生殖健康和营养状况。其中的Cycle Sync检测剂盒会通过尿液比重或尿液浓度,测量用户的黄体生成素(LH)、pH值和水合水平。跟踪LH能检测用户处于月经周期的哪个阶段,pH值则可指示用户的饮食是否过酸(蔬菜不足)或过碱(蛋白质不足)。

除了酮和维生素C之外,其中的Nutri Balance检测剂盒还能检测pH值与水合水平。酮是人体分解脂肪时产生的一种酸,可以作为新陈代谢健康度的指标。血液中酮含量过高会引发酮症酸中毒;而追踪维生素C,则有助于提高人体对铁元素的吸收。

测试完成后,结果会通过Wi-Fi被发送至Withings应用,之后检测剂盒会自动旋转至下一格。每个检测盒大约能进行100次测试,相当于连续三个月。在应用之内,用户将获得提示信息,根据检测结果提供健康改善建议——当然,只是保健性质的建议。

Letombe在采访中表示:“为什么要关注尿?因为尿里包含关于人体的众多健康信息。”而且跟血液不同,尿会自然排出,所以检测不会给身体造成创伤。毕竟健康的成年人每天平均要小便七次,何不借此机会做个小体检呢?

定期体检虽然也包括尿检,但整个过程太过麻烦。样本先要被送往实验室,之后等个几天才能拿到检测结果。

Letombe表示:“我们希望能让人们在家中就完成检测,不麻烦、不折腾、不用把样本再寄出去。”

然而,Letombe也知道很多人并不喜欢验尿这事。如果U-Scan想获得成功,就得让消费者们广泛接受。因此,Withings才决定在上市初期主打经期管理和营养跟踪功能。虽然它也能跟踪肌酸和白蛋白等生物标志物,甚至在研究、临床试验和远程患者监测等专业医疗市场上有所作用,但推广工作最好能一步步来。Withings正与巴黎的Georges Pompidou欧洲医院合作,对肾结石患者进行随访。他们还计划与居里研究所开展另一项未来合作,共同开发一种监测/筛查膀胱癌和卵巢癌复发的方法。

另一个麻烦在于数据隐私,特别是去年罗诉韦德案的影响。Letombe表示,U-Scan符合GDPR标准:“我们公司的方针就是不对任何人开放这些数据。我们仍然需要关注执法细节,但总体来讲,我们宁愿不做任何业务,也不会冒险共享隐私数据。”

当然,最终这一切还是要看监管部门是否批准。欧洲消费者将会在2023年第二季度以499.95欧元的价格买到U-Scan检测器外加Cycle Sync/Nutri Balance检测剂盒。之后,用户还须单独购买或者按时订购检测剂盒。至于U-Scan的医疗应用,欧洲监管部门目前正在研究。

与此同时,Withings也在美国等待食品药监局的审批,预计整个周期可能需要数月甚至数年时间。Withings之前的Move ECG智能手表和Withings ScanWatch都遇到过阻碍。如今后者已经顺利上市,而前者仍然没有下文。

好文章,需要你的鼓励

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

AI颠覆预计将在2026年持续,推动企业适应不断演进的技术并扩大规模。国际奥委会、Moderna和Sportradar的领导者在纽约路透社峰会上分享了他们的AI策略。讨论焦点包括自建AI与购买第三方资源的选择,AI在内部流程优化和外部产品开发中的应用,以及小型模型在日常应用中的潜力。专家建议,企业应将AI建设融入企业文化,以创新而非成本节约为驱动力。

字节跳动发布GAR:让AI能像人类一样精准理解图像任何区域的突破性技术

字节跳动等机构联合发布GAR技术,让AI能同时理解图像的全局和局部信息,实现对多个区域间复杂关系的准确分析。该技术通过RoI对齐特征重放方法,在保持全局视野的同时提取精确细节,在多项测试中表现出色,甚至在某些指标上超越了体积更大的模型,为AI视觉理解能力带来重要突破。

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Spotify在新西兰测试推出AI提示播放列表功能,用户可通过文字描述需求让AI根据指令和听歌历史生成个性化播放列表。该功能允许用户设置定期刷新,相当于创建可控制算法的每周发现播放列表。这是Spotify赋予用户更多控制权努力的一部分,此前其AI DJ功能也增加了语音提示选项,反映了各平台让用户更好控制算法推荐的趋势。

Inclusion AI推出万亿参数思维模型Ring-1T:首个开源的超大规模推理引擎如何重塑AI思考边界

Inclusion AI团队推出首个开源万亿参数思维模型Ring-1T,通过IcePop、C3PO++和ASystem三项核心技术突破,解决了超大规模强化学习训练的稳定性和效率难题。该模型在AIME-2025获得93.4分,IMO-2025达到银牌水平,CodeForces获得2088分,展现出卓越的数学推理和编程能力,为AI推理能力发展树立了新的里程碑。

为AI+而生,海辰储能发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案

长时储能开启智慧未来:海辰储能生态日全球首发三大新品

Arm 借助融合型 AI 数据中心,重塑计算格局

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Adobe押注生成式AI获得回报,年度营收创历史新高

OpenAI与迪士尼达成十亿美元合作协议,米老鼠和漫威角色进入Sora

甲骨文150亿美元数据中心投资导致股价下跌

Spoor鸟类监测AI软件需求飞速增长

制药行业AI数据质量危机:垃圾进垃圾出的隐患

Harness获得2.4亿美元融资,估值达55亿美元,专注自动化AI编码后的开发流程

英伟达CEO黄仁勋独家专访:万亿美元押注AI工厂将成为新时代计算机